今回は、ちょっと小ネタの紹介です。

みなさま、こんにちは。

管理人のドーベルマンです。

酷暑の中、傘さしたままの大雨の日、とにかく雪に埋まっている日…

クラッチわざわざ踏むために車内に入るのとか億劫ですよね。

今回はそれを解消する装置を開発します。

用意

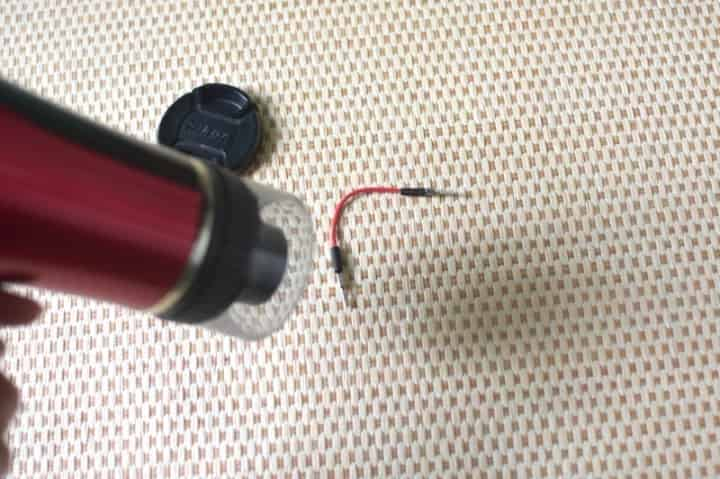

・電工ペンチ

・アストロ 皮むき

・エーモン 0.5sqケーブル

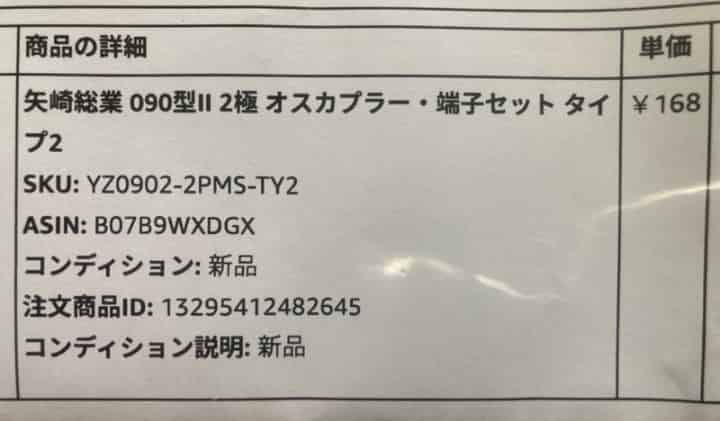

・矢崎総業 090型II 2極 オスカプラー・端子セット タイプ2

商品番号: YZ0902-2PMS-TY2

↑Amazonがお得かも。

・熱収縮チューブ

準備開始

まずは用意していきましょう。

これで、カプラー作ります。

私はカプラー不器用なので3つ購入しておきましたが、一発で完成しました。

恐らくDIY好きな方ならラクにこなせると思います。

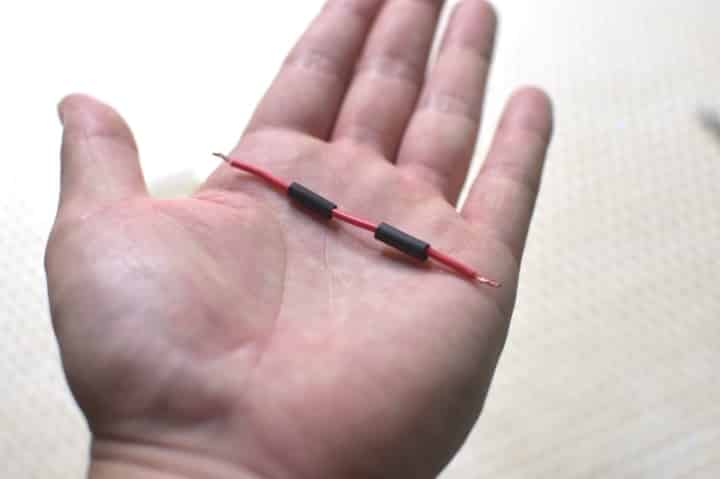

まずは熱収縮チューブを用意します。

7本入りを購入していますが、長いの一本で購入しておいて、端から少しづつ切っていく方がお得に感じます。

1cmづつで切ってみました。

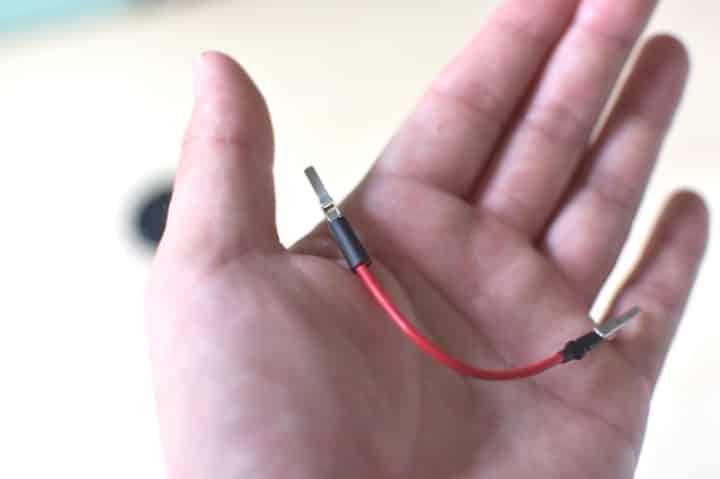

ケーブルは8cmにしてみました。

10cmでも良かったかなという印象です。

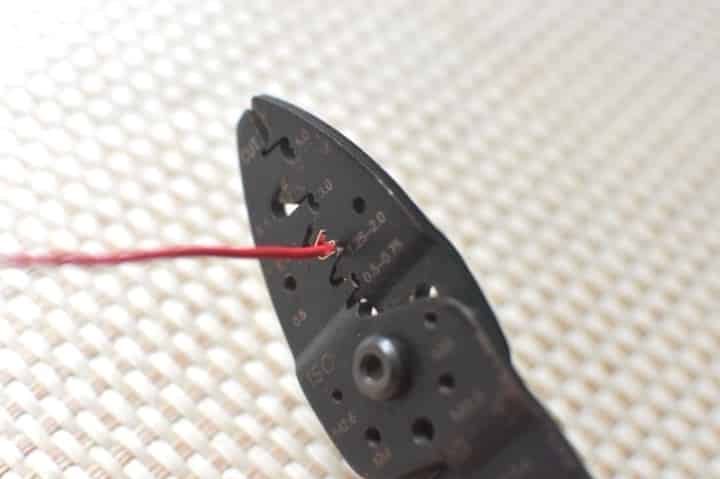

皮剥き!

電工ペンチでも可能ですが、アストロの皮剥きは結構重宝します

仕上がりも美しいし無駄がない

組み合わせるとこんな感じです。

左のカプラーが今回の主役となる矢崎総業さんのもの。

熱収縮チューブお忘れなく。

これから端子をかしめていきます。

では主役は揃ったので、やっていきましょう。

電工ペンチでかしめていきます。

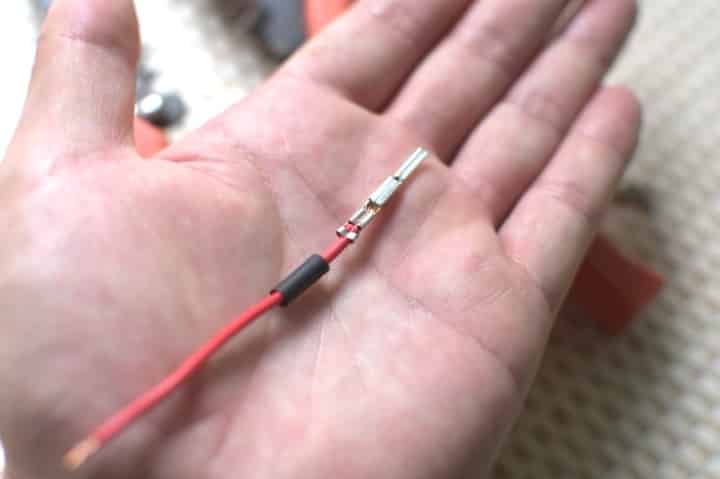

こんな仕上がりになります。

熱収縮チューブが入ってるのを確認して、両方ともかしめます。

ここでチューブが入っていないとやり直しなので、慎重にいきましょう。

うちのドライヤー!で、

コンロでやろうとしましたが、手が死ぬので。過去の記憶

というか、ドライヤーって凶器ですね。

手袋して作業した方がいいかもです。

端子かなり熱かったです。

近付けてMAXで吹きつければかなりの高温になります

布団の上にケーブルを置き、吹き飛ぶのを固定して熱風を当てるとうまくいきました

こんな感じで仕上がります。

左がグスグス、右が熱処理後です。

両方処理します。

OK!!

カプラーに差し込んで完成。

端子も奥まで入っているのを確認。

カプラーは完成したので、あとは装着のみとなりました。

施工編

さて、いきましょう!

シートは限界まで下げて、マットの埃はよく落としておきましょう!

ここに寝転びます

私は腰痛持ちなので、腰のHPは少なめです。ので

なんとか早めに切り上げたい!

サロンパス用意!

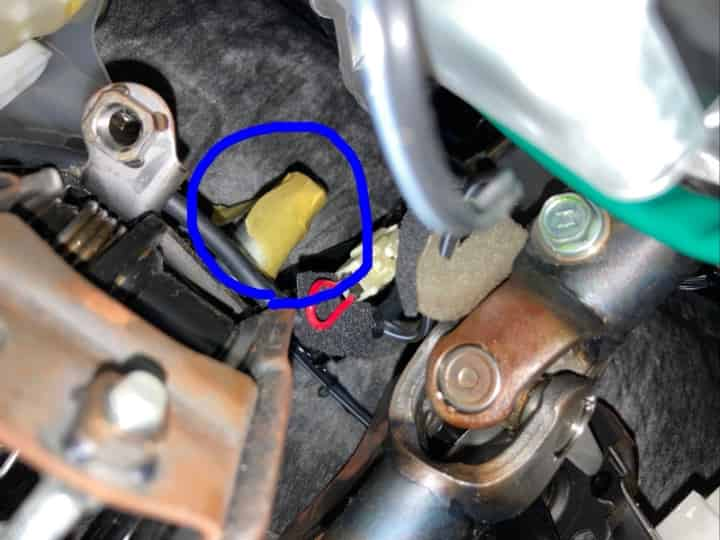

寝転んでステアリング下に潜り込むとすぐ目に入ります。

このクラッチ付け根のカプラーが施工編の主役。

信号をDIY遮断することで

車に、あたかもクラッチを踏んでいると思わせます。

カプラーの爪は目視出来ます。

固定されているのは1箇所だけなので、押さえて引き抜きます。

ただ、この押さえて引くだけの作業が

もはや全てと言ってもいいくらいに難しい!

かなり狭いのです。

なので、右手左手をもう色々しながら抜き取ります。

引き抜いたこっち側。

カプラーに自作カプラーを差し込みます。

するとこんな感じ!

プラプラとフリーな状態になります。

カチッという快音が作業ほとんど終わりましたの合図

次はこいつの出番。

どこにでもあるマスキングテープです。

DIYカプラーの出番は済んだので、空いているクラッチ側のカプラーに栓をします。

これで覆います。

結構適当に見えるのは…

私の腰が限界を迎えつつあったからです。

けど、イメージはこんな感じ!

フリーになった自作カプラー(手前)

封をしたクラッチカプラー(奥)

次はこいつの出番。

15cm結束バンド

最初、10cmで挑戦したのですが、あまりに狭いのと

ものが短くて細いので断念。

15cmで括るのが効率と作業性がいいです

近くの丸穴に結束バンドします。

これ、実は最初の写真で後々またやり直します。

赤配線にバンドしてしまっているので、カプラーから自作配線が抜けるリスクがあります。

後々カプラー本体と丸穴を固定し直します。ゲロゲロ、、

あとは余ったバンドを切断。

錆びたペンチでパチっ!

これで作業完了です

最後にエンジンがかかるのを確認して、問題ないことを確かめます。

豪雪、酷暑、傘さしての大雨…

車内に入ってクラッチ踏んでエンジンをかける。

これが面倒な時って割と結構あります。

クラッチスタートの問題が解消されましたが、腰痛の悪化という問題が発生しました!

しばらくは車も腰も様子見です笑

コメント